記事公開日

最終更新日

はじめての子ども自転車選びガイド|わが子にぴったりの1台を見つけよう

キックバイクに乗り始めるお友達が増えてくると「そろそろ、うちの子にも…」と考えるパパ・ママも多いのではないでしょうか。でも、いざ選ぼうとすると「サイズや機能はどう選べばいいんだろう」「どんなタイプがうちの子に合うのかな?」と迷ってしまいますよね。

この記事では、子どもの性格や成長に合わせて“ぴったりの一台”を見つけるためのポイントをご紹介します。自転車の種類や特徴、安全に乗るためのチェックポイントまで、はじめてでも安心して選べるようにまとめました。

うちの子はどっち?ペダル後付け or 補助輪付き

幼児向けの子ども自転車は、大きく分けて「ペダル後付けタイプ(キックバイク型)」と「補助輪付きタイプ」の2種類があります。

それぞれにメリットがあるので、「うちの子はどちらが合いそうかな?」と性格や成長に合わせて選んでみましょう。子どもに合った一台を選ぶことが、安全に楽しく上達していくための近道です。

ペダル後付け(キックバイク型):活発な子におすすめ

ケッターサイクルⅢ

外遊びが好きで活発な子どもには、遊び感覚で始められるキックバイク型がおすすめです。はじめはキックバイクとして使い、慣れたらペダルを取り付けて通常の自転車に変身させることができます。

足で地面を蹴って進むことで、自然にバランス感覚が身につき、ペダル付き自転車への移行もスムーズになります。多くのキックバイクには手元のブレーキがついていないため、自転車に乗り換えたときにブレーキ操作に慣れず、つい足で止めようとしてしまうこともあります。ペダル後付け自転車ならブレーキが装備されているので、操作にも自然と慣れることができます。キックバイクと自転車の両方として1台を長く使えるため、家計にも嬉しい選択肢です。

補助輪付き:慎重派の子におすすめ

いきなり自転車

慎重な性格の子どもには、三輪車感覚で始められる補助輪付きがおすすめです。転ぶ不安が少なく、安心して乗りはじめることができます。「自転車って楽しい!」という気持ちを育てやすいのもポイントです。

まずはペダルを漕ぐ楽しさや、パパ・ママとのお散歩を楽しむことからスタートし、徐々に自信をつけていきましょう。補助輪付きは、バランスよりも前進する力を養う練習に向いており、キックバイクである程度バランスが取れるようになった子どもにも選ばれます。ペダル・ハンドル・ブレーキ操作に慣れてきたら補助輪を外すステップに進むと、2輪への移行もスムーズです。個人差はありますが、5~6歳頃に補助輪を卒業する子が多いようです。

自転車サイズ選びのポイント

子ども自転車のサイズは「インチ」で表記されます。適正サイズを選ぶには「適正身長」と「サドル高」をチェックすることが大切です。

適正身長のチェック

インチ表記と一緒に「適正身長:85cm〜110cm」などと書かれています。適正範囲内でも、実際に足が地面に着くかどうかが重要なポイントです。

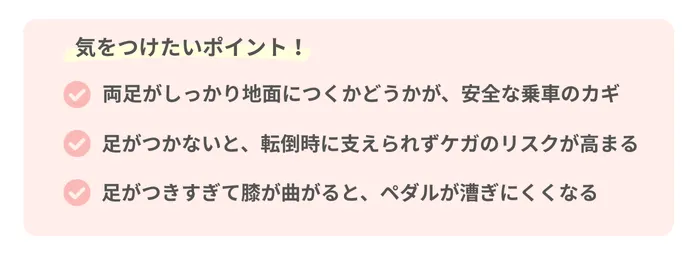

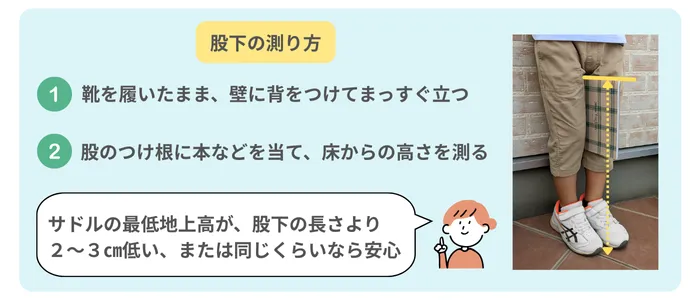

股下の長さ・サドルの最低地上高を確認

地面に足がしっかり着くサイズを選ぶと、子どもも安心してスタートできます。地面に足が着くかどうかは、実店舗や試乗会などで確認するのが理想ですが、難しい場合は股下の長さを測って確認しましょう。

自転車の仕様に表記されている「サドル最低地上高 33cm~」や「サドル高:33〜53cm」の箇所を確認して、「股下の長さ」と「サドルの最低の高さ(サドル最低地上高)」を比較します。サドルの最低地上高が、股下より2〜3cm低い、または同じくらいなら安心です。

サドル・ハンドルの高さが調整できるモデルを選ぶ

子どもの成長に合わせ、サドルやハンドルの高さ調整ができるかどうかも重要です。慣れてきたら、サドルの高さを両つま先が着くくらいまで上げると、よりペダルが漕ぎやすくなります。

長く使えるモデルを選ぶ

一般的には3年ごとに買い替えと言われる子ども自転車ですが、1台で2歳~6歳(最長5年間)まで使えるモデルもあります。買い替え頻度を減らしたい方にはおすすめです。

お下がり活用を意識して選ぶ

次の子どもへお下がり活用をしたい場合、耐久性やデザインの汎用性も意識しましょう。ユニセックスカラーやシンプルなデザインが、お下がりしやすくおすすめです。また、手頃な価格を重視するよりも、耐久性のあるしっかりした設計・材質・乗りやすさも大切です。さらに補修パーツが購入可能など、アフターサービスの充実度も踏まえて選ぶとよいでしょう。

安全に乗るためのポイント

一緒に揃えたいヘルメットとプロテクター

練習時には安全装備も欠かせません。サイズの合ったヘルメットをしっかり着用させ、可能であれば手・ひじ・ひざのプロテクターもセットで用意しましょう。特にヘルメットは、安全性の高いSGマーク付き商品を選びましょう。明るめの目立ちやすいカラーにすると、曇りの日や夕暮れの時間帯でも周囲が認識しやすく安全性も高まります。

ヘルメット商品ページはこちら

プロテクター商品ページはこちら

練習場所と環境

自転車練習には、公園内の広場(許可されている場所)、自宅の敷地内、キックバイク専用コースなど、広くて障害物の少ない安全な場所が理想です。はじめの頃は芝生やクッション性のある地面だと転倒時のケガも軽減されます。

※ペダルのないキックバイクは、人力で蹴って進む「遊具」扱いになることが多く、自転車などの「車両」には該当しません。そのため、公道(車道・歩道を含む)の走行は認められていないのが原則です。ブレーキ・反射材・ライトがない、スピード調整が困難など、交通安全の観点からも公道では危険です。

交通ルールを学ぶ第一歩

自転車は「車両」であることを親が子どもにきちんと伝えましょう。歩行者への配慮、歩道・車道の区別、「止まる・見る・確認する」といった基本ルールを練習中から習慣化することで、将来の安全な自転車走行に繋がります。

なお、道路交通法では13歳になるまで歩道の自転車走行が認められています。ただし、歩道はあくまで歩行者優先なので、スピードやベルの使い方などにも注意が必要なこと教えてあげましょう。

購入後は定期的に点検しよう

自転車の安全性を保つためには、購入後も定期的な点検が欠かせません。きちんと整備された自転車に乗ることで、安全性が高まるだけでなく正しい姿勢で漕ぐことができ、上達もスムーズになります。

タイヤの空気チェック

タイヤの空気圧は、最低でも月に1回は確認しましょう。よく乗る春から秋の時期は、2~3週間に1回のチェックが理想です。毎日乗る場合は、週1回の確認をおすすめします。特に夏は路面が熱くなるため、空気圧が低めな状態で走行するとパンクのリスクが高まります。夏場は2週間に1回程度を目安にチェックすると安心です。

ハンドルとサドルの高さ調整

子どもの成長に合わせて、ハンドルやサドルの高さを調整することは大切です。さらに、ハンドルは高さだけでなく角度も調整できるモデルがあります。ハンドルの角度は、自転車にまたがりグリップを握ったときに、両腕が軽く曲がる程度がちょうどよいです。各調整には基本、スパナなどの工具が必要です。自転車の取扱説明書も確認しながら作業しましょう。

ブレーキのチェック

長い間使用していると、ブレーキを操作するワイヤーが少しずつ伸びてあそびが大きくなり、効きが悪くなっていきます。取扱説明書に調整方法の記載がある場合は、確認のうえブレーキが効くように調整しましょう。記載がない場合や不安な方は、自転車店へのご依頼をおすすめします。

成功体験を積み重ねることが大切

自転車は「早く乗れること」よりも「自転車に乗るのが楽しい」と感じられることが何より大切です。自転車の練習では、転んだり思うように進めなかったりと、子ども自身がさまざまな葛藤を経験します。そんなときこそ、親は焦らずに「もう少しでできるね」「よくがんばったね」と声をかけ、成功体験を積ませてあげましょう。自転車に乗れるようになることは、子どもにとって大きな自信へとつながります。子どものペースに合わせて、温かくサポートしてあげることが大切です。親子で一緒に練習し、できた喜びを分かち合う体験こそ自転車デビューの一番の魅力かもしれません。

おすすめの子ども自転車

ペダル後付け自転車(キックバイク型)

ケッターサイクルⅢ

2歳から乗れるペダル後付け自転車です。はじめはキックバイクとして使用し、バランスが取れるようになったらペダルを取り付けて自転車モードに。子どもが自然に乗りやすい姿勢やバランスを考えた独自設計で、“最長5年間”長く使用できます。

■商品ページはこちら

補助輪付き自転車3選

いきなり自転車

2歳から乗れる補助輪付き自転車。親が進行方向をコントロールできる「かじとり式押し手棒」付き(着脱可)。子どもが乗りやすい姿勢やバランスを考えた独自設計で、“最長5年間”使用可能。

■商品ページはこちら

リーズポート

シンプルでスタンダードなデザイン。16・18インチの2サイズ展開です。5色から選べ、ワイヤーカゴ、ベル、泥除けも装備。お手頃価格ながらしっかり使えるキッズ自転車です。

■商品ページはこちら

ビスマーク

ストレートハンドルのマウンテンバイク風自転車。16・18インチの2サイズ、2色展開。取手付きサドルで、持ち運びや練習時に便利です。

■商品ページはこちら